大韓航空機撃墜事件とサハリンの思い出(ロシア語通訳者 大島剛さん)

1983年9月、私はサハリン島西岸の上空にいた。ソ連のプラント建設現場で6年間働き、帰国の途にあった。夕方モスクワを発ったアエロフロート機は夜明けにハバロフスク市の上空を通過する。ここで少し早めの朝食が出る。天気が良かったので、アムール川などシベリアの雄大な景色を眺めながら、朝食を楽しんだ。

日本海に出た飛行機はサハリン島と日本列島に沿って南下していく。その時、左の窓から下を見ると、雲の合間に島影と多くの船舶が見えた。数日前にモスクワで聞いた大韓航空機撃墜事件を思い出した。この時点で、自分が北海道民になって、この事件の遺族の方々と一緒に仕事をすることになるとは思ってもいなかった。

私は栃木県立今市高校を卒業後、東京の専門学校でロシア語を学び、20歳で通訳者になった。すぐにソ連に派遣され、技術通訳者として働いた。6年間の通訳経験を通して、大学レベルの一般教養がなくては良い通訳者になれないと痛感する。高校の知識だけでは、政治経済、文化芸術など難しい話の内容が理解できず、「話が見えない」ので、通訳ができなかった。すでに26歳、10年の

ブランクがある。それでも入学を許可してくれる大学がないか、北から南まで探した。唯一、札幌大学が社会人のための推薦枠を持っていた。

1984年4月1日、小型トラックに家財道具を積んで東京を出発し、フェリーで北海道に降り立った。札幌に着くと、街には雪がまだ残っていた。住居は大学に近い平岸地区を選んだ。すぐ近くに北海道テレビ放送(HTB)があった。

大学に入学しても学費や生活費を稼がなければならない。授業の合間にロシア語のアルバイトをした。1985年夏に沿海州(現・沿海地方)と北海道を結ぶ日本海ヨットレース「平和の白い帆」が始まり、通訳を担当することになった。ここでHTBと一緒に仕事をするようになる。

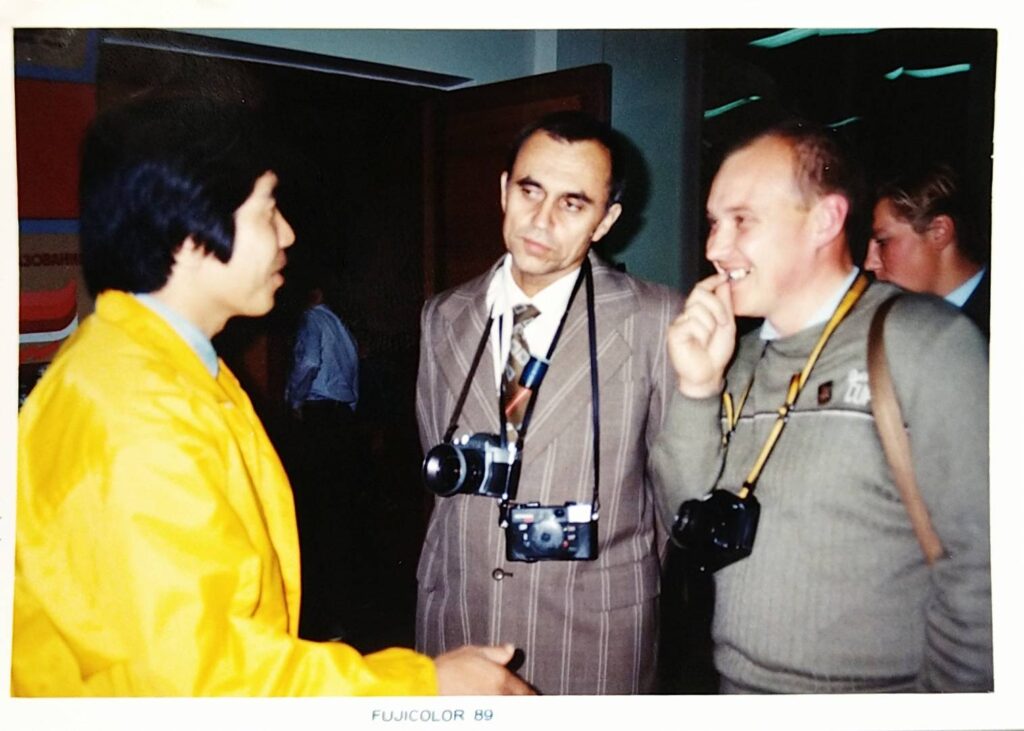

(ネベリスクでの墓参を終え帰国前に記念撮影する墓参団のメンバー。後列右から4人目が筆者=1989年10月、ホルムスク)

1989年9月、HTBの國本昌秀ディレクターに依頼され、取材班の通訳者として、北海道日ソ親善協会の「平和の船」の団員としてサハリンに向かう3人の遺族-岡井仁子さん、羽場由美子さん、川名庸子さん-に同行することになった。いずれも、事件で息子を亡くしている。

当時のソビエトではゴルバチョフ氏の社会改革「ペレストロイカ」や言論の自由「グラースノスチ」が進行中だったが、サハリンはまだ全島が特別警戒を要する国境地帯のままであり、外国人訪問者には厳しい制限が残っていた。稚内から一番近い港町コルサコフ市(大泊)は国境警備隊や海軍基地があるため立ち入りができず、私たちを乗せた「平和の船」は稚内を出港すると、サハリ

ン西海岸のホルムスク市(真岡)に向かう。海岸に近いルートの航行は国防上の理由で許可されず、船はサハリン島の沖合を北上し、ホルムスクと同緯度になると右に直角に折れ、ホルムスク港に入った。上陸後は港湾、橋梁、鉄道、軍事施設などの撮影が厳しく制限された。海岸沿いの道路を走るときにカメラを海側に向けることすら禁止された。違反すると治安関係者が来て、カメラの

提出を求め、フィルムを感光されることもあった。

(画像:ユジノサハリンスクでの平和交流式典で通訳をする筆者(右端)=1989年9月)

HTBの取材班は3人の母親に同行して、撃墜現場のモネロン島(海馬島)に近いネべリスク市(本斗)を訪問した。「平和の船」訪問団の歓迎式が市役所の中で行われた後に、イーゴリ・ファルフトジノフ市長が市役所の前庭で遺族と会ってくれることになった。空は厚い雲に覆われ、重苦しい気持ちがさらに重くなる。市長が玄関から出て、母親たちの待つ前庭に向かって来た。私の立ち

位置から母親たちの表情は見えなかったが、市長の顔がとても緊張していたのを覚えている。具体的な会話の内容は覚えていない、でも、美辞麗句は一切なかった。母親たちは必死の面持ちで、振り絞るような声で、嗚咽を抑えながら市長に訴えた。

「子供たちは生きていて、どこかに隠されているのでは?」

「もしかしたら遺体が回収されて、どこかに埋められているのでは?」

「遺品はどこ?」

市長は「生存者はいない」「遺体は見つからなかった」「遺品はあったが、それが今どこにあるのか知らない」と繰り返すばかりだった。通訳者はどんな状況でも感情に左右されず、冷静に通訳しなければならない。でもこの時ばかりは、感情に負けてしまい、涙を堪えながらの通訳になった。

その後、捜索活動に協力した漁船を所有するネべリスク遠洋漁業基地を訪問した。海は荒れ、波が岩や岸壁に当たってしぶきを上げる。分厚い雲が水平線と重なり合い、昼間なのに薄暗かった。母親たちは海を食い入るように見つめながら、「こんな冷たい暗い海に…可哀そう…」とつぶやいた。ここで通訳する場面はなかったが、もらい泣きしてしまった。

これ以降、遺族の方々に同行する機会はなかったが、陶芸家の岡井さんがネべリスクや稚内で行った鎮魂の「野焼き」の記事が北海道やサハリンの新聞に載るたびに、この時のことを思い出した。

1983年、社会党衆議院議員だった横路孝弘氏が北海道知事に、1985年、ゴルバチョフ氏がソ連共産党書記長になった。これを機に横路知事が地方外交と銘打ってソ連極東地域との交流を拡大した。当時北海道にプロのロシア語通訳者がいなかったので、私は重宝された。知事に同行して極東地方を訪問し、北海道に来るロシア代表団の通訳を担当した。1990年代に北海道サハリン間に航空

路や航路が開設され、アクセスが大きく改善される。以前、サハリンに行くには札幌-新潟-ハバロフスク経由だったが、直接行き来できるようになった。忙しい年は月に1回、ロシア出張があった。

こうして多くのロシア人の友人ができた。ある時、友人が大韓航空機撃墜後の捜索活動にダイバーとして参加した知人の話をしてくれた。その知人は「海に潜ると、ちぎれた遺体が浮いていた。でも、遺品だけを回収するよう指示された」と証言している。

(画像:平和交流式典の会場で現地の記者たちと交流し、大韓航空機撃退事件の遺族に関する質問に答える筆者(左)=1989年9月、ユジノサハリンスク)

1995年、ネべリスク市長だったファルフトジノフがサハリン州知事になった。当時、北海道は極東3州(サハリン州、ハバロフスク州、沿海州)と経済協力に関する常設合同委員会を設置して、年に数回、会議を開いていた。その枠内で北海道サハリン州知事会談が定期的に行われていた。ファルフトジノフはソ連崩壊後、直接選挙で住民によって選ばれた知事として、国に物申すリベラル派知事のひとりだった。物腰はとても柔らかく庶民的で、通訳者の私とも親しく接してくれた。一緒に露天風呂に入ったことも、待機時間に喫茶店で雑談したこともある。「忙しい時は自宅でカップラーメンを食べている」と言っていた。それを聞いて、札幌に来るときに、美味しい札幌ラーメンを食べさせたいと思っていた。しかし、そのチャンスが来る前の2003年8月、北クリル地区視察のため、サハリン州政府幹部と共にカムチャッカからヘリコプターで移動中に原因不明の墜落で亡くなってしまった。彼と州政府幹部の墓地は州都ユジノサハリンスク市中心部のロシア正教会の裏手にある。とても行きやすい場所なので、出張時に何度も墓参した。

1998年、黒曜石調査の考古学者に同行してサハリンを訪問した。北海道白滝村(現・遠軽町)の黒曜石は旧石器時代にサハリンやロシア極東のアムール川流域に交易品として渡っており、サハリン島内の遺跡で数多く発見されている。私たちはユジノサハリンスクから北へ、未舗装の道路を砂ぼこりを上げながら走った。途中、ソーコル村(ロシア語でハヤブサの意)に立ち寄った。ロシアの農村らしく、道路を挟んで両側に木造の平屋の家が並んでいる。車を降りて左側の家並みの裏手に回ると、雑草が生い茂った広大な空間があった。ロシア人の同行者に聞いたら、ソーコル飛行場の跡地だった。1983年9月1日、ここから戦闘機が飛び立ち、大韓航空機を撃墜したのだ。

これが通訳者として見聞きしてきた大韓航空機撃墜事件関連の出来事である。あれから長い年月が過ぎ、2022年2月24日にロシアがウクライナに侵攻して、今も戦争が続いている。日本とロシアの民間交流は途絶え、サハリンは再び遠い島になってしまった。どんな時代も犠牲になるのは無辜の民ばかり。毎日、多くの兵士が命令に従い突撃して、命を失っている。ソ連時代から彼の国と交流してきた私はソ連人、ロシア人が「良い戦争より悪い平和の方が良い」という格言をよく口にしたのを覚えている。即刻、侵略行為をやめ、国連憲章と国際法に則り、主権と領土を尊重して問題を解決するよう願っている。

2024年10月31日、札幌

NHKニュースで拝見しました。人生、学びは終わらない!力付けていただきました。ありがとうございます!