母たちの大韓機撃墜事件(元HTB北海道テレビ 國本昌秀さん)

3人の母たちとの出会いは、1989年の稚内からサハリンへの同行取材だった。先立つこと6年前、83年にサハリン沖で大韓航空007便がソビエト連邦の戦闘機に撃墜され、その真相は覆い隠されたままだった。しかし、ゴルバチョフ大統領が推し進めた改革路線・ペレストロイカが鉄のカーテンをこじ開けた。撃ち落としたソビエト側が初めて遺族の渡航と、慰霊碑の設置を認めたのである。

遺族は北海道内の日ソ交流団体が主催するサハリン墓参団の「第5回サハリン平和交流の船」に参加する形で現地に入ることになった。同行を申し入れたHTB北海道テレビにも取材が許可され、記者だった私が55分間のドキュメンタリー番組を作ることになった。

墓参団には5人の女性遺族が参加し、このうち3人が息子を失った母親だった。東京都杉並区の羽場由美子さんは次男の弘樹さん(18)、福岡市の岡井仁子さんは長男の真さん(22)夫婦、静岡県三島市の川名庸子さんは長男の広明さん(20)を失った。広明さんは、撃墜された9月1日が誕生日であった。息子たちはどう捜されたのか、遺体は本当にないのか、慰霊の旅は母たちの真実を尋ね歩く旅となった。

(画像:サハリンで 左から岡井さん、羽場さん、川名さん©HTB)

<83年9月1日 事件発生>

79年入社の私は営業関連部署から、希望していた報道部に81年9月1日に異動した。ちょうど2年たった83年9月1日の未明、アンカレジからソウルに向かっていた大韓機がサハリンの西海岸沖で消息不明となった。一報を受けて、私は北海道警察本部の記者クラブに詰めて、あるともないともわからない関連情報の発表に備えた。「サハリンに強制着陸」という韓国発の報道もあり、一瞬緊張も解けたが、やがて日本政府が「撃墜」と公表し、ことは世界を駆け巡る現実のものとなった。

カメラマン、撮影助手と一緒に取材用ヘリコプターで稚内空港に降り立ったのは、その日の暗くなってからだった。事件の大きさに加えて、夜間飛行がイレギュラーだったこともあり、少々緊張したことを覚えている。長期取材となりそうだったので、第1陣の初仕事は取材拠点となる宿の確保からだった。奇しくも9月1日は、私の27歳の誕生日であり、その後の記者活動の原点となった、生涯忘れえぬ始まりの日となった。

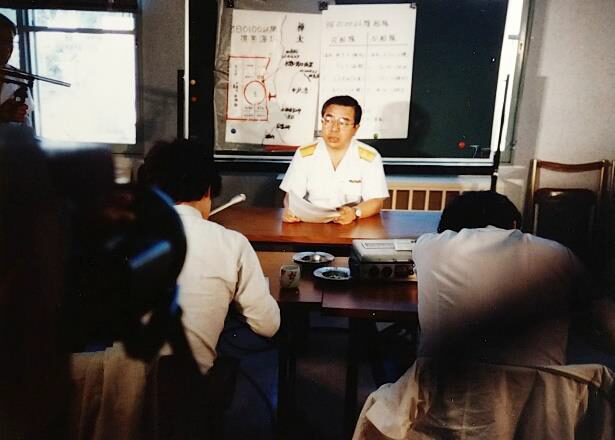

稚内海上保安部では巡視船による日本側の捜索状況に加えて、米ソ両軍の動きが定時に発表された。例えばソビエトの石油掘削船「ミハイル・ミールチンク」が出動しているのは、フライトレコーダーとボイスレコーダー、いわゆるブラックボックスの回収が目的と推測できた。稚内空港にはサハリン沖に展開する米軍艦船からヘリコプターが直接降り立ち、手続きなしの軍人が自由に行動した。日米安全保障条約と地位協定とは、こういうことなのかと、“戦時”のような状況を目の当たりにした。第二次大戦後38年、いまだ国境の海は米ソ冷戦の最前線であった。

しかし、その「現場」たる国境海域に私たちは行けない。日々の取材は海保、警察、市役所などに対する間接的ことばかりだった。こうしたなか、家族が稚内入りすると、勢いその行く先々に取材が集中した。知りたいことは、捜索状況に対するコメントや大韓航空や政府に対する要望であった。

旅館で開かれた家族会の会合が終わった夜、いつものようにマイクを突き出すと「あなたのような人がいるからテレビはダメなんだ」と、会長の川名優収さんに強く叱られた。41年前のことであり、具体的な自分の質問は覚えていない。胸の内を聞くことで、世に伝えてしかるべきことがあったのだろう。とはいえ、相手の状況に立った配慮や言動に欠けていたのだと思う。記者3年目、痛恨の記憶として残る有難い叱責だった。

(画像:連日行われた稚内海上保安部での会見 83 年 9 月)

<秋天の暗い海 89年9月 稚内からサハリンへ>

6年後、サハリンへの同行取材(9月28日~10月6日)が私に巡ってきた。稚内に第1陣として入り、その後の取材も同僚の中では長期に及んだ國本が行けという部署の判断だった。3人の母たちは50歳前後。私の母とは、ほぼほぼ同世代だった。

メディアの同行は、とても力強いと歓迎された。しかし、羽場さんからは後日「ずいぶんと若いのが来たと思った」と打ち明けられた。33歳になっていたが、たぶん20代に見えたのだと思う。そうであれば、息子のような雰囲気があったのかもしれない。

3人との距離が少し縮まったころ、川名会長に叱られた痛恨について、その旨を謝罪した。会長の妻である庸子さんも、持ち前のやさしい微笑みで私の気持ちを受け入れてくれた。

稚内からサハリンへ向かう洋上は深々とした秋の快晴で、空も海も真っ蒼だった。母たちをサハリンに向かわせた共通の思い、それは奇跡を信じていたことだった。ソビエトは西側に閉ざされた国であっただけに、「息子たちは秘かに収容されて、どこかで生きているかもしれない」という希望があった。

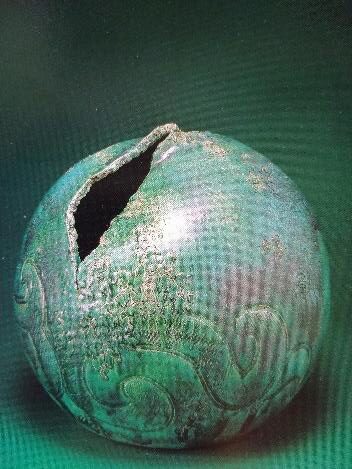

陶芸家の岡井さんは「海ざくろ」という渾身の作品を持参した。ざくろは子どもを守る母の象徴であり、ざっくりと裂けた口からは、乗客の声なき声が聞こえてくる~という作品だ。渡航前の事前取材で岡井さんは、「もし息子がどこかで生きていたら、この作品を見たら、お母さんだとわかる。私の声であり、肌であるから」と、心に秘めていた希望を話した。しかし、北の海を見て母たちの気持ちは大きく揺れた。

「この暗い海を見るとだめだなぁと思った」(羽場さん)

「この海のどこかにいるかと思うと、やっと6年ぶり会えた気がする」(川名さん)

わずかな奇跡に望みを託しつつ、子どもたちはどう捜されたのか、本当に遺体はないのか、サハリンで知りたい母たちの真実は、このふたつに絞られていった。

(画像:サハリン洋上で、3人の母たち©HTB)

(画像:岡井さん作の「海ざくろ」)

<プラウダ村での住民証言>

平和交流の船はホルムスク(日本名:真岡)に入り、州都ユジノサハリンスク(日本名:豊原)で平和交流式典が行われた。以降、墓参団160人は目的地別に分散した。サハリン各地には旧日本人墓地があり、その墓地ごとに班分けがなされ、遺族5人は撃墜海域のモネロン島(日本名:海馬島)を望むネベリスク(日本名:本斗)に向かう墓参団に加わった。

向かう途中の海岸沿いにプラウダという村があった。この上空で戦闘機がミサイル2発を発射し、大韓機はモネロン島周辺の海域に墜ちたとされている。

ソビエト側の配慮で降車が許された。母たちは小さな民家の脇から海辺に出て、小石をいっぱい拾って、両手で温めた。ロシア風にスカーフを頭に巻いた女性が孫ふたりと遊んでいた。母たちは通訳を介しておそるおそる「事件について知っていることはないか」と尋ねてみた。ソビエト側の制止はなく、ここでの行動は自由であった。

女性はテレビや新聞の報道で飛行機が撃墜されたことを知っていた。その夜は、確かに「大きな飛行音がしてびっくりして目が覚めた」という。何か流れ着いたものはなかったかと聞くと、「なかった。あったとしても、私には分からなかった」という。息子を失ったことを伝えると、女性は「かわいそうに。何か見つけたら日本に知らせる」と、母たちの頬にキスをした。

ソビエトという国で暮らしている人たちへのイメージが大きく変わった、最初の出来事だった。私たちと同じ気持ちを抱き、その思いを自由に伝えることができる。この地は予想もしていなかったソビエトだった。プラウダとはロシア語で「真実」という意味であった。

(画像:母たちに証言をしたプラウダ村の女性©HTB)

<市場で聞き取りをする母たち>

ネベリスクは大きな漁業基地を有する人口3万人ほどの都市で、稚内とは友好提携を結んで15年になっていた。10月の秋風が吹き、子どもたちは毛糸の帽子を被り、通勤する大人はコートを着て歩いていた。

公式行事以外の時間はソビエト側の同行者もつかず、母たちは自由に街に出かけた。野菜や花が売られている市場には、日本語を話す朝鮮半島出身の女性たちがいた。母たちは日本語で「大韓機撃墜について知っていることはないか」と、噂話を探した。昭和9年生まれ、久しぶりの日本語だという女性が話してくれた。「テレビジョンで見た。新聞にも書いてあった。一人も見つけてないというのでしょ。骨もないというらしいね」

(画像:市場で母たちと日本語で話す女性©HTB)

羽場さんが流れ着いたものはないかと畳みかけると、「農業して売って、食べてるだけなので、なんもわかりません、ごめんね」と、北海道と同じ訛りで答えた。その表情はとても自然なものであった。近くで様子をじっと見ていたロシア人の女性2人も「ラジオで聞いただけ」と話した。

母たちが遺体にこだわるのには訳があった。事件後、海流に乗って北海道のオホーツク海沿岸には機体の破片や衣類が漂着し、身元不明の12の部分遺体も収容された。当地で見つからなかったはずはないというのが心情であった。

<ネベリスク市長に「海ざくろ」を渡す>

ネベリスクでの公式行事は3つあった。市長訪問、捜索に当たった漁業船団訪問、そして慰霊祭である。

市役所では墓参団の歓迎セレモニーが行われた。平和の式典という趣旨であり、地元の子どもたちも招かれていた。ファルフトジーノフ市長は39歳、のちにサハリン州知事として北海道を訪れることになる。事件当時は州都ユジノサハリンスクの共産党委員会にいたという。彼のたたずまいは紳士的で、慰霊碑の設置と慰霊祭に協力すると丁寧に述べた。

市長から何か聞き出したいという母たちは、大変な緊張ぶりだった。岡井さんが代表して陶芸作品の「海ざくろ」を手渡した。子どもを守る母の象徴であり、裂け目から犠牲者の声が世界に届きますようにと、精一杯、声を振り絞った。

市長は「海ざくろ」をピオネール宮殿のソ日友好コーナーに置くと約束した。「肉親を失った方々の気持ちは理解できます。大変つらいことです」と弔意を示したうえで、「罪のない人々が悪の力で導かれて命を落とした」とも表明した。当時は撃墜に至る、そもそもの原因が明らかになっておらず、謎となっていた。ソビエト側は領空侵犯したアメリカのスパイ機を撃墜したという立場だった。(国際民間航空機関ICAOが93年6月に公表した最終報告は、大韓機パイロットの航法装置の操作ミスによる飛行ルートの大幅な逸脱が原因とした)

(画像:「海ざくろ」を市長に渡す岡井さん)

市長の言う「悪の力」というのは、米ソ冷戦下におけるアメリカのことを示唆したものだった。現在(2024年)の国際状況を思うと、戦争を正当化する国家意識が「悪の力」なのだと、つくづく思う。

セレモニーのあと市役所の外で、記念撮影が行われた。そして、見送る市長に対して、母たちは子どもたちの若々しい写真を見せた。公式見解ではない、なにか手がかりを聞けないものかという行動だったが、市長はただただ困った顔をするばかりであった。

(画像:墓参団と市長らとの記念撮影)

<捜索に当たったトロール船団基地で聞く>

市の配慮で次に訪れたのは捜索に当たったトロール船団基地本部だった。漁港を歩くと気さくに乗組員が近寄ってきた。自分たちは網でブラックボックスを探したという。遺体はなかったとも話した。もし何か出てきても「KGBシステムだから、何も聞こえない」と、ジョークを飛ばして笑った。

本部内に入ると空気が一変した。具体的な説明は、制服に身を包んだキム副基地長が行った。年齢は40歳前後と若く、名前と東アジア系の容貌からルーツが朝鮮半島であることがわかる。漁業船団の捜索指揮をとったキム氏は、張り詰めた面持ちで数字を挙げて説明した。

「15隻で2ケ月半捜索し、海域を複数のブロックに分けて、深さ1mごとにトロール網を曳いた」

岡井さん「収容したものは何だったのですか」

キム氏 「引き揚げたのは機体の一部と細かい破片だった」

羽場さん「遺体はなかったのですか」

キム氏 「遺体の発見はほとんど不可能だった。急行した漁船が現場に着いたのは4時間後。ほとんど何もなかった。海なので発見は難しい」

羽場さん(声を振り絞って)「269人が乗っていて、一人も見つからないと言われても私たちは納得できない」

キム氏 「少なくとも私たちは遺体を収容しなかった。網にかかったものは全て持ってきた」と話す。

(画像:遺族に説明するトロール船団のキム副基地長©HTB)

こうしたやりとりが、テレビカメラの前で繰り広げられたのは、自由化が進むペレストロイカの影響であり、驚くべきことではあった。このほか、ここで分かったことは、引き揚げたものは全て軍に引き渡したこと、軍からは機体は空中でバラバラになったと聞かされたということであった。

<同行者ファブリーチヌイさんとの交流>

当地で家族に寄り添ったのは、市のファブリーチヌイ社会保障部長だった。市長が有能な若き官僚の面持ちであるのに対して、彼は素朴で実直なまなざしを持っていた。遺族から「さん」づけで呼ばれるようになるのに、さして時間はかからなかった。

夕刻になって、ファブリーチヌイさんは一行をモネロン島が大きく見える海辺に連れ出した。黒みを帯びた雲が夕陽に照らされ、鉛色の海に高い白波が立っていた。

(画像:モネロン島が見える港で©HTB)

(画像:遺族に語るファブリーチヌイさん(左))

羽場さんは市長に聞けなかったこと、「乗っていた人たちが全然揚がらないというのは、どうなっているのかなぁと思う」と切り出した。事件当時も市の職員だったファブリーチヌイさんは「漁民によると、海底はでこぼこな岩で鋭く、網も切断された。平らな砂地であれば何か見つかったかもしれないが」と、捜索が難しかったことを伝えた。岡井さんは「この暗い冷たい海の底にいるかと思うと、やりきれない気持ちですね」と切ない気持ちを返すと、ファブリーチヌイさんはこう応じた。

「墓が地上にあれば思い出が見えます。私も大陸で教師をしていた時に娘を失くしました。娘は土の中で眠っています。碑を立てましょう。思い出が常に見えますから。けっして同じことを繰り返さないように。若い命が散ったのですから。息子さんたちの写真を見て、私も心が痛みました」

詩人のような語りであり、人のことばに、人のことばが返ってきた。涙が止まらなくなった羽場さんの両手を、いつしかファブリーチヌイさんがやさしく握っていた。

<旧日本人墓地に祈りの碑を建立>

10月2日、秋晴れ、いよいよ慰霊祭が行われた。撃墜海域にあるモネロン島を望む丘の上にある、旧日本人墓地の一角だ。慰霊碑の台座となる基礎工事はネベリスク市が済ませていた。墓参団の僧侶による読経や焼香も行われた。墓地の柵の周りには、近所の少年たちが大勢集まり、興味深そうに見守る。今回は碑の小さな本体が置かれ、次年以降に両翼に全犠牲者の名前を刻んだ碑を置くという。日本から持ってきた御影石に刻まれた碑文は以下である。

「祈りの碑 1983年9月1日 大韓機航空機撃墜事件 犠牲者の霊に捧げる」

1989年10月2日 大韓航空機事故遺族会建立

(画像:旧日本人墓地で行われた慰霊祭)

(画像:慰霊碑の前でファブリーチヌイさんと5人の遺族)

(画像:祈りの碑)

線香の煙が立ち上がり、ろうそくの火が「祈りの碑」を照らした。川名さんは2ケ月間のアメリカ語学留学を終えた大学2年生の長男・広明さん(20)を失った。ジョン・F・ケネディ国際空港で見送るアメリカの友人と撮った写真を指で何度も撫でる。

この写真は事件後に、その友人から送られてきたものだった。「こんなに立派に、モネロン島の見えるいい丘に作っていただけて有難いと思っています。飛行機が領空に入って来たのが悪い。入らなければ撃たれなかったと思いますし。ソビエトの方々の気持ちも分かるんですけれど、でもやっぱり飛行機を撃たなくてもよかったのではないかなと。とっても悔しいですね。こんなに大勢の犠牲者が出てしまって、強制着陸でも何でもさせてくれたらなと思います」

岡井さんはバークリー音楽大学を卒業した真さん(22)夫婦を失った。大きなカエデの木の下で、彼が作曲したジャズ「Somewhere Around You」のカセットテープを何度も流し、少し色づいたその葉を拾った。「この場に立ってうれしかったのは、カエデの木があること。息子がいたボストンにはカエデの木がいっぱいあり、紅葉すると押し葉にして送ってくれた。海が見えるし、カエデがあるし、いいところに作ってくれた。海に潜ってでも探して連れて帰りたいです」

羽場さんは英語専門学校1年生の次男・弘樹さん(18)を失った。ニューヨークに住むドイツ人ガールフレンドの家にホームスティしての帰路だった。カウボーイハットを被って笑う彼の写真を手のひらで何度も撫でた。そして、見せてくれたのは向かって左に羽場さん、右に弘樹さんの写真が納まるペンダントだった。「基礎工事をやってくださったり、いろいろと配慮をしていただいて、本当に有難いと思った。でも私たちはやはり本当のことが知りたい。遺体はないと言われているが、あったら返してもらいたい、それが悲願ですから。また来ます、来年も再来年も。待っててねと弘樹と約束しましたから」

後日、羽場さんから届いた手紙の一節を紹介する。「来年は碑を完成させ、これからは毎年訪れるつもりです。交流をもつという事の大切さを実感し、肌の色は違っても目の色は違っても血の色は同じということを信じ、これからも真実を語って頂く迄、遺体を返還して頂く迄嘆願していきます」

慰霊祭の翌日、母たちは息子たちに一歩近づきたいと、モネロン島を望む砂浜を歩き、貝や石を拾った。この日も穏やかな秋晴れだった。静かな波打ち際で、朝鮮半島出身の女性が小さなエビを網ですくっていた。彼女は事件そのものを知らなかった。

この旅で、母たちは知りたかった「真実」を掴むことができなかった。しかし、ここで暮らす人たちと心が通じ合えることを知り得た。慰霊碑の建立は、地元のソビエツキ―・サハリン紙も大きく報じ、その見出しは「我々はもっと会わなくてはならない」だった。稚内の宗谷岬とサハリン南端の距離は43㎞、ここまで来るのに6年の歳月が費やされた。

一連の取材をまとめたドキュメンタリー番組は、「母たちの大韓機撃墜事件~サハリン・祈りの旅~」として、3週間後の10月28日に北海道ローカルで、その後、全国のテレビ朝日系列局で放送された。

(画像:ソビエツキー・サハリン紙「我々はもっと会わなくてはいけない」)

(画像:サハリンの旅を終え ホルムスク港から帰路につく遺族)

<93年9月 10年目の遺品の発掘>

それから毎秋、母たちのサハリンへの旅は続いた。私が再び同行したのは、4年たった93年9月のことだった。事件から10年という節目に、ロシア政府が遺品を返還するという。91年12月にソビエト連邦が崩壊し、この国はロシアになっていた。

この間、私は記者から自然環境ドキュメンタリー番組のディレクターを経て、報道部の内勤デスクになっていた。ディレクターのときは「4000キロ雁渡る~小さな沼とシベリアと~」という番組を制作し、92年12月にテレビ朝日系列で全国放送した。日本とロシア極東シベリアを渡るマガンの渡りルートを突き止める番組だった。2年間、日本の鳥類研究者とサハリンや極東シベリアのツンドラ地帯に通い、ロシア人研究者やハンターと寝起きを共にした。さらにアメリカ人研究者もアラスカから国境のベーリング海を越えて直接、自家用機でやって来た。国家という体制が異なっていても、人は分かり合えるし、友情を持ち合えるという、当たり前のことを体験した。

番組のテーマは国境を越えてマガンが暮らせる自然環境を保全するというものであった。それには人間も、政治も、鳥のように自由に国境を越えなければならない。番組の深層には「人も国境を越えられる」という私の思いがあった。

番組を作り終えて10ケ月。サハリンでの遺品返還の取材を、遺族と交流のある私が担当することになった。内勤デスクから久しぶりの現場取材である。

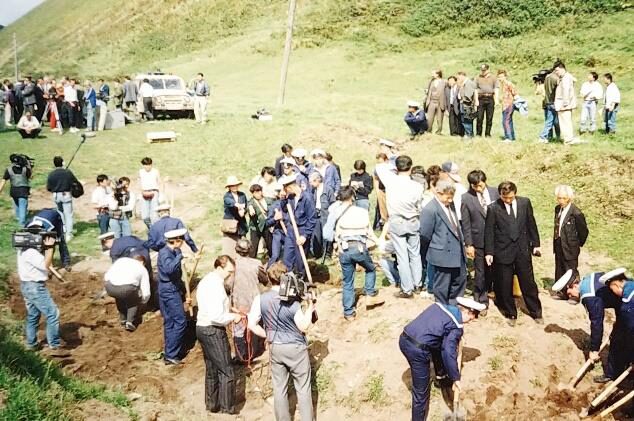

事件からちょうど10年目の93年9月1日。羽場さん、岡井さんら遺族5人はサハリンの西海岸、ネベリスクからも近いぺレプーチエ村にいた。当時、捜索で見つかったものは、ここで埋めたというのである。この日も、モネロン島がよく見える爽やかな秋晴れだった。ロシア政府は日本人や韓国人遺族立ち会いの下、発掘の一部始終を日米韓の報道陣に公開した。目の前で、若い水兵たちがスコップで海辺の草地を掘り起こすと、出てきたのは機体のわずかな残骸と、焼けただれた書類などであった。そのあまりの少なさに、母たちはロシア政府事故調査委員会のステファーノフ事務局長に、厳しい口調で詰め寄った。

(画像:ペレプーチェ村海岸の公開発掘)

(画像:ロシア政府事故調査委のステファーノフ事務局長©HTB)

羽場さん「この沿岸にいくつか点々と埋められているのではないですか、遺体はどこにあるのですか」

ステファーノフ事務局長「誰も知らない。遺体は1体もなかった」

羽場さん「だって269人乗っていたんですよ、みんないっぺんに消えることはないでしょ」

多くを語らないステファーノフ氏は、大柄な身体をひたすら固くするばかりであった。

この年の1月、ロシアのエリツィン政権はブラックボックスとソビエト軍の交信記録をICAOに引き渡していた。事件は大韓機パイロットによる航法装置の操作ミスと、旧ソビエト防空軍の練度の低さが相まって引き起こされたものだった。(6月に発表されたICAO最終報告による)

3月、外務省の支援を受けた羽場さんと岡井さんはモスクワで当時の軍幹部らと面会することができた。捜索の指揮をとった太平洋艦隊のシードロフ氏、ブラックボックスを引き揚げた潜水調査リーダーのザハルチェンコ氏、サハリンで撃墜命令を出した防空軍の師団長コルノコフ氏であった。期待していたような具体的な情報はなかったが、母たちは重たい扉が開いていく兆しを感じていた。

(画像:シードロフ氏)

(画像:ザハルチェンコ氏)

(画像:コルノコフ氏)

それだけに、10年目の「返還」に寄せていた期待は、大きな落胆に転じた。母たちの強い要求で、水兵たちが別のところを掘ると、衣類などが続々と出てきた。「こんなにあるじゃないですか」「スコップ持っているその人たち、もっと掘ってくださいよ」と、高ぶる声が海辺に響いた。

この発掘で唯一、持ち主が分かった遺品は、アメリカ留学から韓国に帰国途中のハン・ウォンジャ釜山大学教授の論文だった。親友の韓国人教授が見つけた。彼は「ただ見つかっただけです。一家4人が死んだ悲しい形見です」と淡々と語るばかりだった。

発掘現場の周辺は国境警備隊の管理下で、3年前までは一般住民の立ち入りも禁じられていた。唯一、立ち入れたのは酪農コルホーズの農民だった。母たちは4年前と同じように民間人に聞くのである。たどり着いた酪農家の女性は「海の方で爆発音がして、光を見た。戦争が始まったと思って、子どもと外に出た」と話してくれた。母たちが息子を失ったことを告げると、気の毒そうな表情で「漂着物を目にすることもなかった」と付け加えた。

10年目の遺品の発掘は、ICAOの最終報告も踏まえて、ロシア政府が事件の決着を図った“公開セレモニー”だった。「返還」という厳粛さも感じられなかった。納得がいかない母たちは翌日、自分たちで土を掘り起こし、切れ切れになった衣類を探し出した。羽場さんは青い布の切れはしが気になって仕方がなかった。弘樹さんに持たせたスポーツバッグの布地に似ていると、何度もさすっては泣いた。遺族がここで見つけたものは、燃やして灰にすることで供養とした。羽場さんは「ソビエトからロシアになっても変わらなかった」と、悔しさを滲ませながらも、私のインタビューに静かに応じた。

(画像:埋められていた遺品を燃やす遺族©HTB)

「遺品ではなくて遺体を探していくということで、これからも闘いは続きますが、10年目に遺品も焼いて供養できたことは、よかったと思います」

この模様は9月8日のテレビ朝日ニュースステーションで、10分ほどの特集として全国放送された。

<撃墜から40年 2023年9月1日>

撃墜から40年がたった2023年9月1日、宗谷岬近くの小学校で開かれた慰霊祭に出席した。私の誕生日なので、あの日27歳になった自分は、67歳になっていた。息子を失った母たちの当時の年齢を15歳以上も上回っている。

事件から15年、20年という節目には、取材を後輩記者に託して報道しつつ、母たちとは季節のやりとりを続ける程度になってしまった。なんのお役にも立てず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいである。

最初のサハリン行の翌年、我が家に長女が生まれた。3人の皆さんから届いたお祝に恐縮したことが、昨日のことのようだ。私たち夫婦は、返礼に札幌からスズランの鉢植えを送った。もし、初夏の母たちの庭にスズランが咲くようであれば、それは、きっとそのときの株分けの花だと思う。

人生80年というが、ひとつのことを為し遂げるのに、その時間は十分とは言えない。しかし、一人ひとりは非力であっても、けして無力ではない。羽場由美子さん、岡井仁子さん、川名庸子さんに、そのことを教わった。

サハリンで母たちは泣いてばかり、ではなかった。ファブリーチヌイさんが、郊外にあるロシア式サウナに連れて行ってくれたときには、楽しくて、にこにこと笑っていた。岡井さんはロシア人からもらった花を髪に挿し、ファブリーチヌイさんと記念写真を撮った。一緒に入浴した墓参団の女性通訳は、「身構えることのない、ふつうのお母さんたちだった」と、感想を教えてくれた。

(画像:サウナ入浴を終えて ファブリーチヌイさんと岡井さん)

一日の行程が終わり宿舎に戻れば、誰かの部屋に集まっては談笑した。しかし、話は必ず撃墜と息子たちのことになって、母たちの悲しみはあふれた。たとえば羽場さんはこう話して、泣いた。

「撃墜されたという午前3時過ぎ、自分は寝ていた。それを思うと、一緒にいられなかったことが本当に苦しい。今でも代わってあげたい」

その苦しみ、悲しみに満ちた目を忘れない。年齢を重ねて今思うことは、あの「代わってあげたい」という悲しみは、慈悲という愛に満ちあふれたものであった。サハリンへの旅は巡礼であり、母たちも救われていったのだと思う。

今、戦争は繰り返され、近年の日ロ関係は大きく後退した。しかし、私たちはロシアに暮らす人たちと母たちの心が通ったことを知っている。やがて市民の力が国家を越えていくことだろう。

その日を信じて、愛することの尊さに満ちあふれた、母たちの人生の一端をここに記す。寄稿の機会をいただき大変ありがとうございます。

(事件から41年目の2024年9月1日 札幌にて)